はじめに

こんにちは、中途採用チームのFです。

サステナビリティとは「持続可能性」を意味し、事業を通じた社会の発展への貢献、気候変動への対応、人権尊重などさまざまな取り組みを包括しています。マイナビでも、「一人ひとりの可能性と向き合い、未来が見える世界をつくる。」というパーパスのもと、持続可能な社会の実現を目指した企業活動を行っています。

「マイナビの持続可能性って?」「気候変動って関係ある?」というマイナビとサステナビリティの関係ついて担当部門に聞いてみました!

プロフィール

社長室 サステナビリティ推進部 部長

2008年に毎日コミュニケーションズ(現:マイナビ)へ新卒入社。転職情報事業本部の大阪営業課に配属される。2015年に福岡営業課へ異動し、2017年には九州の営業部長に就任。2019年からは東京本社で統括部長を務める。2024年1月から新設のサステナビリティ推進部の部長に就任し、現在に至る。

社内外の「ハブ」として始動

──サステナビリティ推進部は2024年1月に新設されたばかりの部署ですが、立ち上げに至るまでの経緯を教えてください。

(M・O)マイナビでは、私が着任する2~3年前からサステナビリティに関する取り組みが進んでいました。気候変動への対応は総務統括本部、人的資本や健康経営は人事統括本部、情報セキュリティはデジタルテクノロジー戦略本部と、バックオフィス部門が中心になり、各部署がプロジェクトとして進捗していました。

私たちサステナビリティ推進部は、専任部署として、取り組みの背景を他部署がくみ取れるようにサポートすること。そして、サステナビリティに関する活動を社内外につなげて広げるための「ハブ」となり推進していくことを目的に新設されました。

──2024年5月には「サステナビリティ基本方針」が制定されるなど、サステナビリティに関する取り組みが進んでいます。今、マイナビがサステナビリティに取り組んでいるのはなぜでしょうか。

(M・O)マイナビはグループ各社を含め1万人以上が働く企業に成長し、社会的な影響力が非常に大きくなっています。そのため、これまで以上に社会課題や環境問題にも向き合っていくことを取引先やユーザー、社会から期待されています。

マイナビがこれからの50年に向けて、未来が見える世界をつくり成長するためにも、サステナビリティに取り組み、持続可能な事業運営を実現することが必要不可欠になっています。

──無形商材を扱うマイナビの場合、気候変動への取組みと事業活動の関連性があまりないようにも感じます。マイナビが気候変動に対しても積極的に取り組む意義について教えてください。

(M・O)

サステナビリティは、よく「親亀=環境、子亀=社会、孫亀=企業活動」であると例えられます。世界的に環境が破壊されると、社会の安定性が損なわれ、企業活動ができなくなる。「親亀がこけたら皆こける」という関係性です。

一見、マイナビと気候変動などの環境問題は関係なさそうに思えます。しかし、私たちが事業の主軸としている「働くこと」や「学ぶこと」は安定した社会基盤のもとに成り立っています。

ユーザーの方々に多様な選択肢を提供するためにも、自分らしい人生を選択できる社会を守らなければなりません。そのためにマイナビが気候変動に対しても積極的に取り組むことは、大きな意義のあることだと捉えています。

サステナビリティの取り組みもマイナビらしく

──サステナビリティ推進部の仕事内容について具体的に教えてください。

(M・O)サステナビリティ推進部は、大きく分けて3つの柱で活動を行っています。

【1】マイナビグループのESG(環境・社会・ガバナンス(企業統治))対応

【2】中学生向けキャリア教育授業の実施

【3】協賛イベント等でのサステナブルブース出展

【1】の「マイナビグループのESG対応」では、サステナビリティに関する文書作成や情報開示の対応、各部署への確認などをおこなっています。

【2】の「中学生向けキャリア教育授業の実施」は、50周年記念事業として広報部で企画していたものを引き継ぎ、現在も社会貢献活動として継続して実施しているものです。

【3】の「協賛イベント等でのブース出展」では『マイナビJapanCup』や『マイナビ ツール・ド・九州』などの協賛イベントにブースを出展し、クイズなどから子どもたちが環境問題について考える機会を提供しています。

このほかにも、50周年記念事業の一環として、社内で環境問題について考える『環境月間』の開催や不要クリアファイルの回収活動なども行っています。

──「中学生向けキャリア教育授業」はマイナビらしい取り組みですね。具体的にどのような授業を行っているのでしょうか。

(M・O)

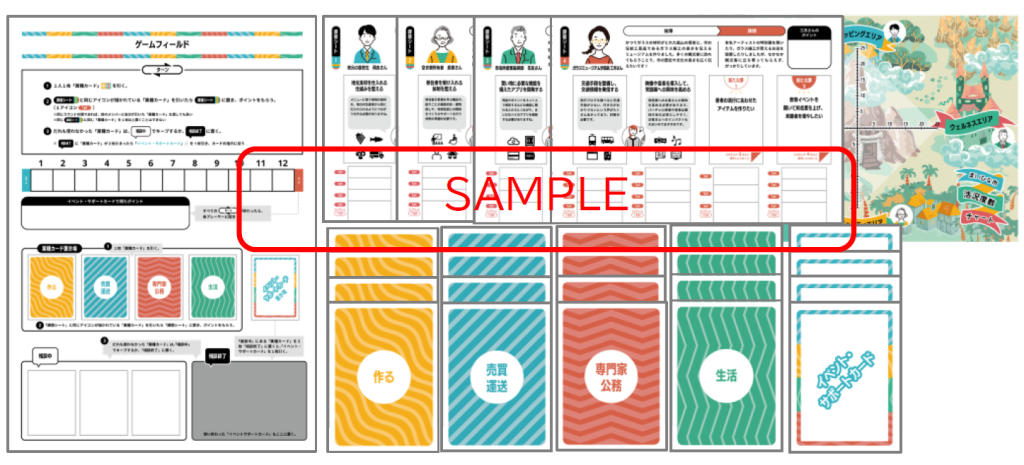

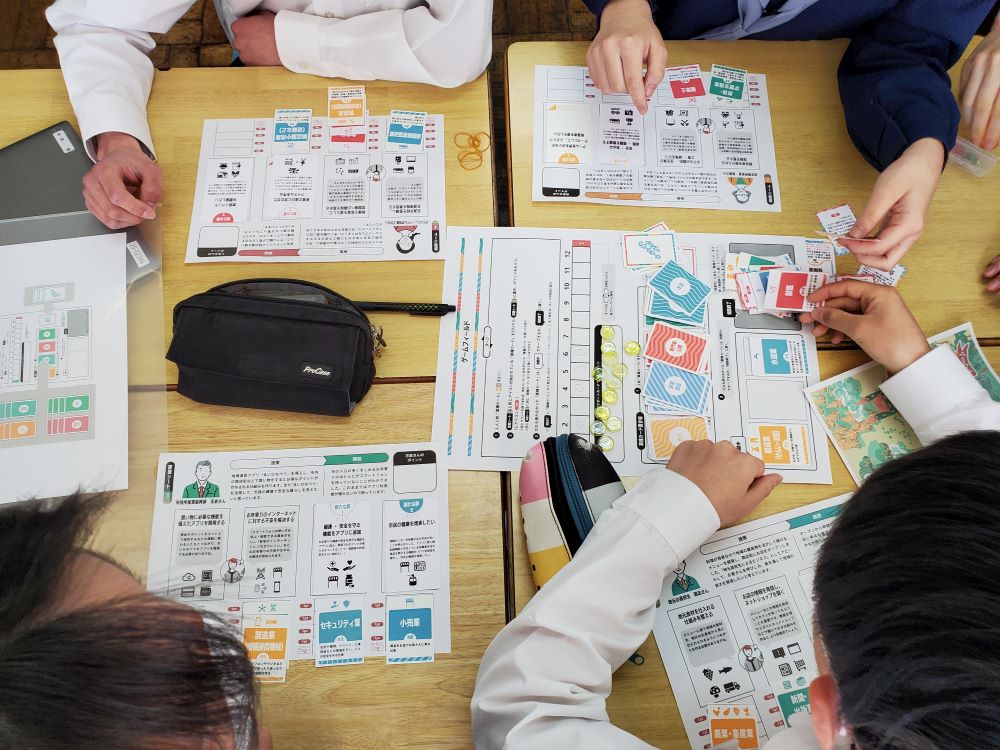

講義形式ではなく、マイナビとNPO法人企業教育研究会が共同開発した、オリジナルのカードゲームを楽しみながら、今後の職業選択やキャリアについて考える授業です。

ゲームの舞台は鉱山で繁栄した架空の都市。鉱山の閉山によって活気が失われていくこの都市で暮らす4人の市民を主人公に、さまざまな業種、職種が社会でどのようにつながっているのかを学びながら、市民の夢を叶えることで地域を盛り上げていくというものです。

全国に支社のある強みを生かした社会貢献活動として、各エリアの営業担当と支社長・支部長に講師として登壇していただくのが特徴で、北海道であれば北海道にある企業の事例を取り上げるなど、地域に合わせた講義を行っています。

──実際に現場で働く社員が講師になるということは、現場の協力も必要だと思います。スムーズに進められたのでしょうか。

(M・O)

「支社・支部など支社で働くマイナビ社員をどう巻き込んでいくか」というのは大きな課題でした。この授業では、その支社・支部で働くマイナビの社員が登壇することに意味があります。強い関心を持って快諾してくれる場合もあれば、日々目標を追いかけている中で、なかなか時間がとれず調整が難しいこともありました。ですが、どうすればエリア担当者の負担を少なくできるか検討し、提案やフォローを行うことで、一つひとつ解決していきました。

初年度は北海道から熊本まで、36校で授業を行ったのですが、九州のとある学校では「わざわざこんな遠いところまでマイナビさんが来てくれるなんて」とおっしゃっていただいたことを覚えています。

SDGsには「誰一人取り残さない」という原則があります。私たちも同じように、全国各地遠い場所であっても、子どもたちに同じ授業を届けていきたい。そんな想いでこのキャリア教育授業を続けています。

サステナビリティは地道に、時間をかけて取り組むもの

──取り組みを進める中で、社内外に対して課題を感じていることはありますか。

(M・O)

一番の課題は、社内浸透です。まずは「サステナビリティ推進部って何?」と興味を持っていただくこと、そのためにもサステナビリティについて発信し続けることが大切だと感じています。

以前、『環境月間』イベントで気象予報士の森田正光さんをゲストとして迎えしたことがありました。そのとき「社内浸透が難しいですね」と立ち話程度にお話した際、森田さんから「言い続けることがサステナビリティだよ」とおっしゃっていただいたことは、今でも印象に残っています。

環境保全活動で「ゴミを正しく分別する」のように、知っているけど「こんな些細なこと?」と感じることもあると思います。とはいえ、それができていないという現状がある。だからこそ、どんなに些細なことも言い続けなければならないという気づきになりました。

──スタートしたばかりのサステナビリティ推進部ですが、実現していきたい目標があれば教えてください。

(M・O)私たちの活動は大小さまざまですが、常に「関係がなさそう」なところでも将来を見据え、社会のためになる、マイナビの存在を思い出してもらえることを意識して取り組んでいます。

「中学生向けキャリア教育授業」も、社会貢献活動ではありますが、授業を受けてくれた中学生が『マイナビ進学』を、就活で『マイナビ20xx』を。転職のときには『マイナビ転職』や『マイナビエージェント』を利用してくれるかもしれません。

十数年先の話かもしれませんが、マイナビに入社した社員から「中学生のときにキャリア教育授業を受けました」と言ってもらえたら嬉しいし、素敵ですよね!

──今日はありがとうございました。最後にメッセージがあればお願いします。

(M・O) 私たちマイナビは、おかげさまで創業から51年を迎えることができました。これからの50年も持続可能なものにするために、ぜひ私たちのサステナビリティ活動にも興味関心を持っていただけたら嬉しいです!

※所属を含む掲載内容は取材当時のものです。